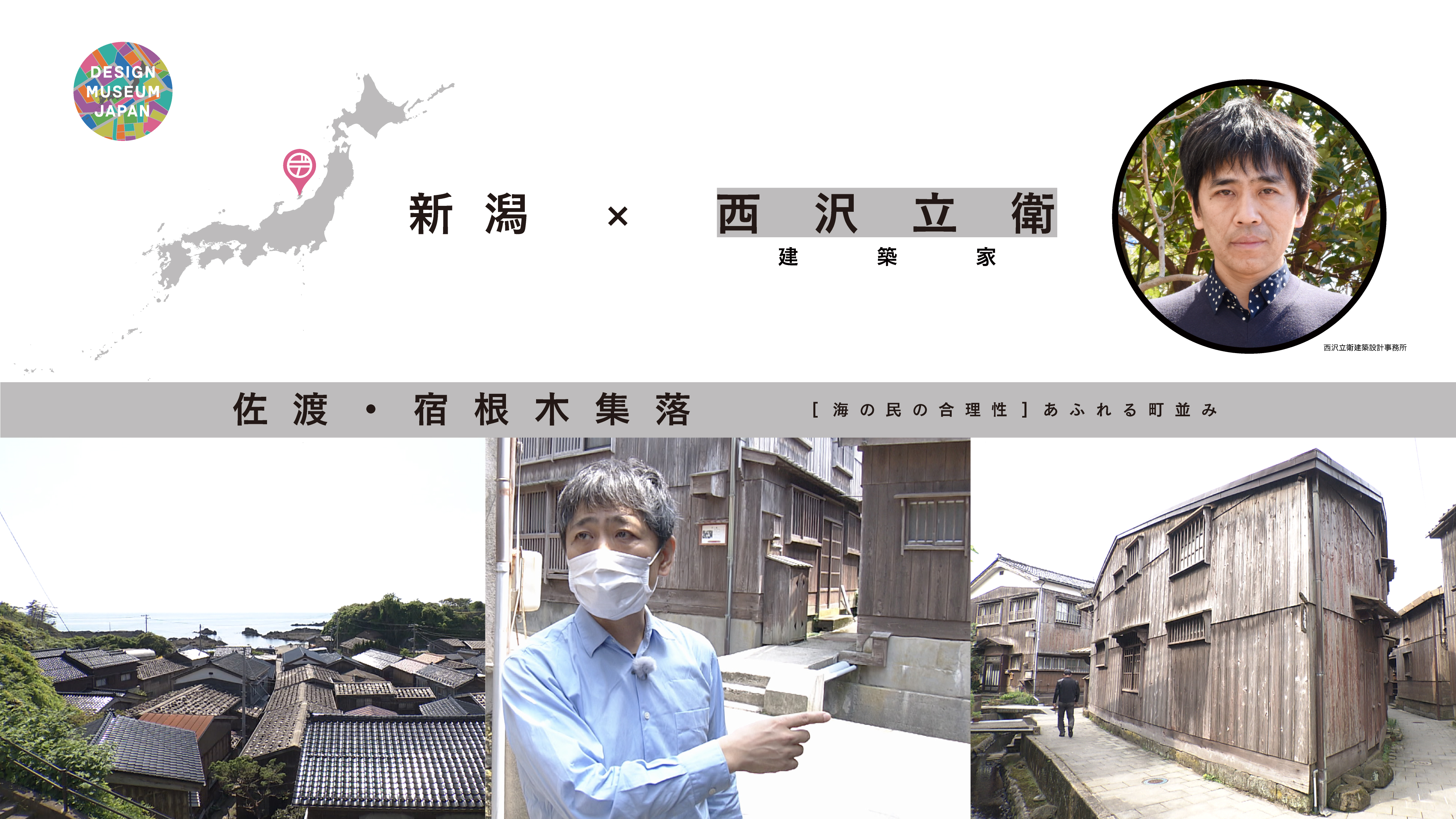

小池さんは、西馬音内盆踊りを〈総合的なパフォーマンス〉だと言います。音や踊りに加え、その神秘性をより際立たせるのが、踊り手たちが身につける装束だと、その魅力に迫りました。

小池一子 クリエイティブディレクター

「西馬音内盆踊り衣装」

小池一子さんは、秋田県羽後町で「西馬音内盆踊りの衣装」をリサーチ。その起源は1280年代まで遡るとも言われ、先祖供養や豊作祈願が始まりとされています。

デザインの宝物

時を超える衣装の記憶

西馬音内盆踊りで用いられる主な装束や道具

端縫い:4~5種類ほどの絹布を左右対称に組み合わせて縫った着物。祖先から受け継がれた古い絹布を使って作られる。女性専用。

藍染め:地域の伝統技法を用いて手絞りで作られる。「端縫い」を着用していたのは旧家など裕福な家柄の人で、藍染めこそが最も一般的な衣装だったという。男女兼用。

編笠:前後の端が大きく反った形をしているのが特徴で、顔が見えないよう目深に被って笠の前後を赤い紐や布でとめる。端縫い、藍染いずれの装束の時にも着用。

彦三頭巾:目元に穴の開いた袋状の覆面を頭から被って鉢巻をしてとめる被りもの。彦三頭巾をするときは藍染めを着用。

端縫いのクローズアップ

クリエーター

Photo by Taishi Hirokawa

小池一子 クリエイティブディレクター

1936年 東京生まれ

「無印良品」創業に携わり、以来アドバイザリー・ボードを務める。1983年にオルタナティブ・スペース「佐賀町エキジビット・スペース」を創設・主宰し、多くの現代美術家を国内外に紹介(~2000)。近年の展覧会の企画・ディレクションとして、『佐賀町エキジビット・スペース 1983-2000 現代美術の定点観測』(群馬県立近代美術館、2020)、『オルタナティブ! 小池一子展 アートとデザインのやわらかな運動』(3331 Arts Chiyoda、2022)など。

西馬音内盆踊りは、日々の仕事や生活から解放される年に一度の盛大なイベントとして住民に長く親しまれてきました。保存と継承の努力もあって、1956年に盆踊りとしては全国で初めて国の重要無形民俗文化財に指定され、2022年にはユネスコの無形文化遺産に登録されました。

西馬音内盆踊りの様子

準備の段階から精神性が感じられ、それは町全体の思いにつながる

西馬音内盆踊りの動きは控えめで、その優雅さが特徴です。「とても静か。盆踊りの目的である鎮魂と繋がっているように思える」と小池さん。女性が中心になって守ってきた行事で、踊りの練習や衣装の準備などが一年がかりで行われ、日常生活に溶け込んでいます。盆踊りの日には、女性たちは家事から離れ、華やかな衣装に身を包み、祖先との交流ー非日常を楽しむのです。小池さんは言います。「踊りを残していくことは町のことでもあり、家族のなかでも大事なことなのだと思う」と。盆踊りに見られる〈日常と非日常の両面性〉は、派手と地味の絶妙なバランスを持つ衣装にも通じています。

西馬音内盆踊りの様子

画像提供:みらい産業交流課 観光交流

時間を飲み込んだものの美しさをちゃんと布が伝えてくれていて、それを着られるということがすばらしい

小池さんが特に興味を持った衣装は「端縫い」です。各家庭で先祖から受け継いだ古い着物をいくつも解いて縫い合わせて作ります。中央部には友禅などの派手な着物の布が「はめ絵」のように、一番外側には小紋などの地味な着物の布が「額縁」のように配されています。その絶妙な配分に「作る人の創意工夫で、意識しないでデザイン的に何かが生まれるのはいいですね」と感心します。

端縫いの仕立て屋では、100年以上前から受け継がれてきた着物を見ました。「愛されて着られた古いお着物の汗の跡なんか見るとドキッと涙します」。端縫いは、亡くなった方の面影をしのんで踊る衣装なのです。

単純な構成だが、布の組み合わせによって印象が異なる

地味な布「額縁」に囲まれることで中央の派手な布「はめ絵」際立つ

端縫いを手に取ってじっくり見る小池さん

自分の祈りである踊りに集中するための道具

西馬音内盆踊りの踊り手たちは、彦三頭巾と編み笠と呼ばれる道具で顔を隠します。その独特の風貌を不思議に思う一方で、顔を隠すことで衣装の美しさや特徴を際立たせていると小池さんは指摘します。「劇的で、コスチュームプレイみたいに、自分でない次元にひとつ上がれる感じがある」のだそう。顔を隠すことで「踊り手は、踊りの間は集中して、一種のトランス状態に陥るのでは?」「彦三頭巾の下は死者の顔ではないか?」と次々にイマジネーションを膨らます小池さん。これらの道具が盆踊りの神秘的なイメージを後押ししていると言います。

彦三頭巾(左)と編み笠(右)

画像提供:みらい産業交流課 観光交流

彦三頭巾と編み笠を実際に着用する小池さん

どこに行けばこのデザインの宝物に会える?

西馬音内盆踊り会館

古い踊り衣装のほか、盆踊りの様子を人形で再現したものや、藍染めの大きな壁掛けなど、地元の女性たちによる手作り作品が展示されている。体験交流ホールでは、大型スクリーンで盆踊りの映像資料を鑑賞も可能。

〒012-1131

秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字本町108-1

利用詳細はホームページをご確認ください

画像提供:みらい産業交流課 観光交流