「甲斐絹」という名が誕生するのは、明治になってから。薄さ・軽さ・色の多様さ・模様の複雑さが特徴で、〈見えないおしゃれ〉として羽織の裏地に用いられました。その後、洋装の普及により製造が止まりますが、今も甲斐絹は産地のシンボルであり、その特徴を受け継ぐ織物が生産されています。

柴田文江 プロダクトデザイナー

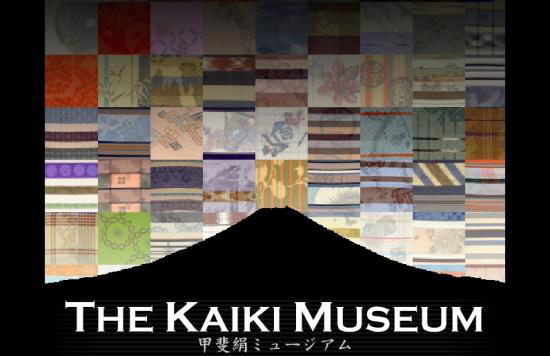

「甲斐絹」

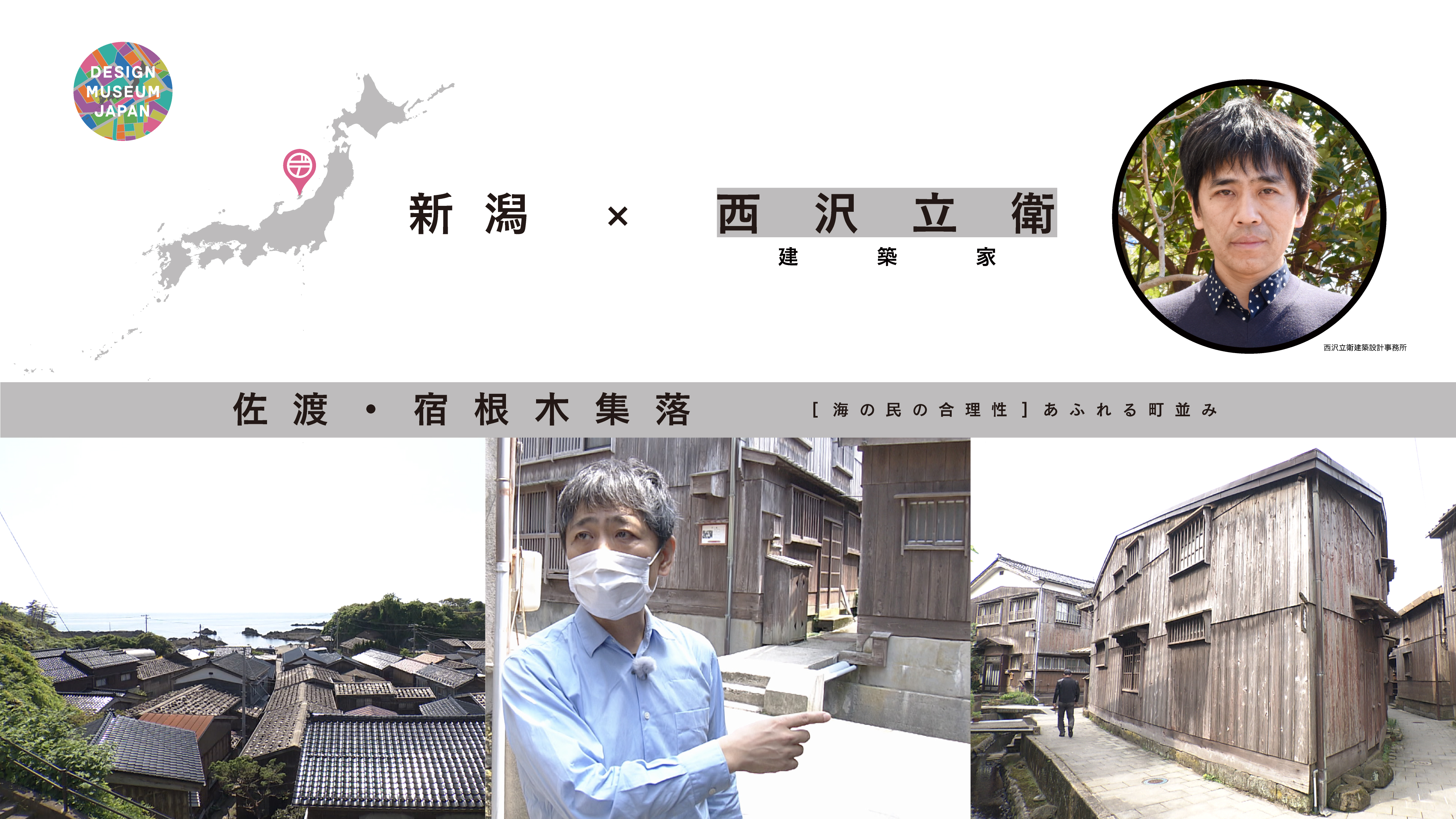

柴田文江さんは、山梨県郡内地域(富士北麓・東部地域)で作られていた織物「甲斐絹」をリサーチ。この地域は、農地に不向きな土壌や気候。農業の代わりに古くから織物の生産が盛んでした。織物業に欠かせない水が富士の湧水から豊富に得られ、大消費地・江戸が近いこともあり、江戸時代にはその存在が知られるようになりました。

デザインの宝物

千年続く織物郡内織物のルーツ

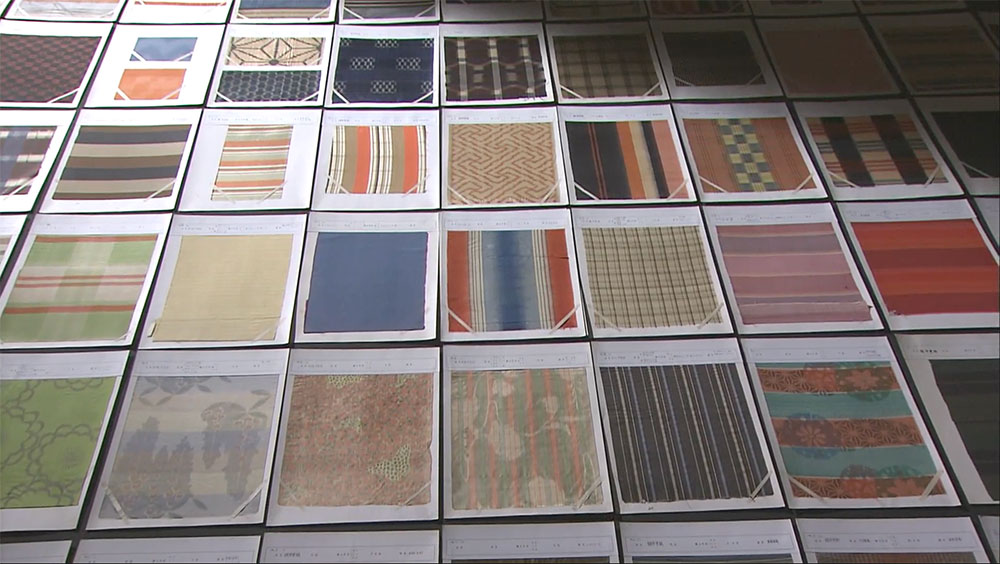

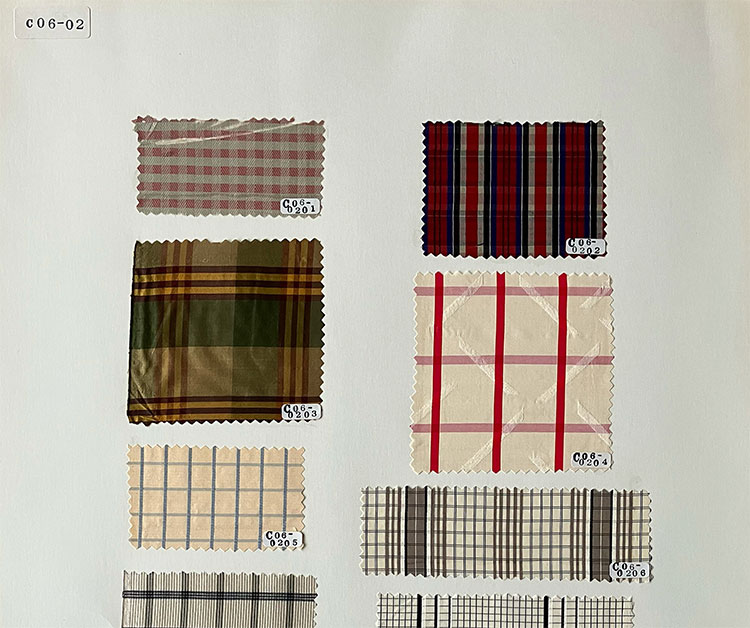

甲斐絹見本

山梨県産業技術センター/富士技術支援センター

クリエーター

柴田文江 プロダクトデザイナー

山梨県生まれ

大手家霞メーカーを経て独立。エレクトロニクス商品から日用雑貨、医療機器、ホテルのトータルディレクションなど、国内外のメーカーとのプロジェクトを進行中。代表作にオムロン「けんおんくん」(2013)、カプセルホテル「9h(ナインアワーズ)」(2013)、近作にスーツケース「moln」(2022)などがある。

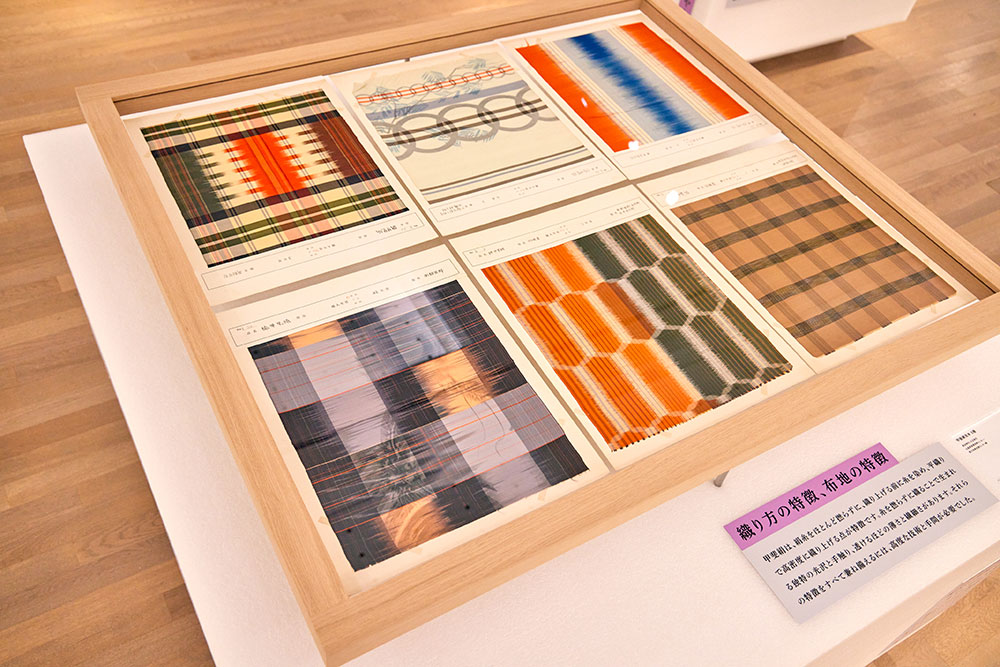

甲斐絹にも見られる織物の基本構造

織機にはたて糸がセットされており、そこによこ糸を挿入して織ります。複数の技法を組み合わせることで、複雑な奥行き感を表現したものが多い点は甲斐絹の特徴です。

<代表的な甲斐絹>

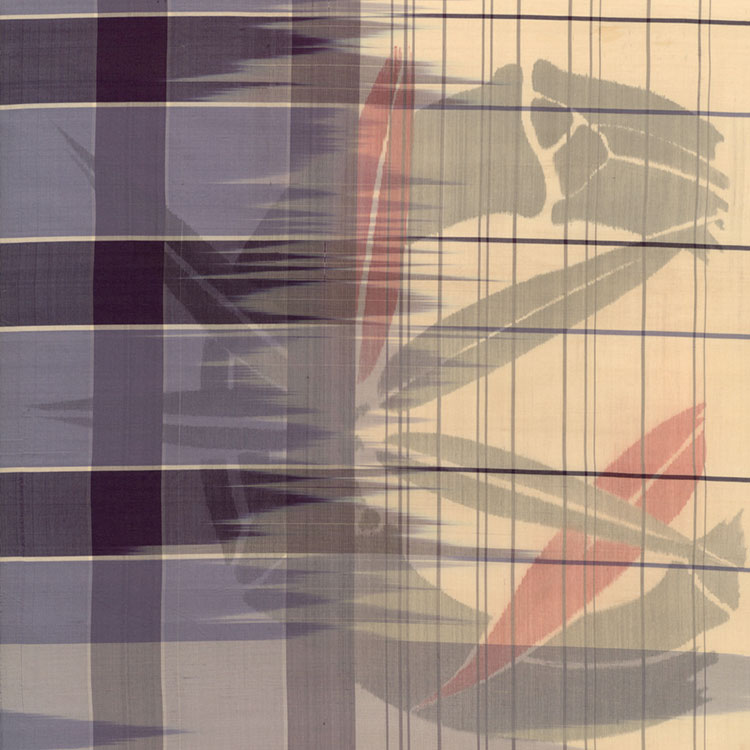

絵甲斐絹

織機にセットされているたて糸の部分に、型紙か手描きで模様をつけてから織り、模様部分が織り終わったら、また絵付けをして織り進めるという作業を繰り返して出来たもの。

絣甲斐絹

絣糸を使って織ったもの。模様に応じて糸が部分的に染め分けられており、織ることでその模様が浮き上がってくる。色が変化する位置が糸1本1本で微妙にずれることで、かすれた模様が生まれる。

縞甲斐絹

無地のたて糸に、よこ糸で横縞を織ったもの。あるいは、たて糸を縞が出るように織り機にセットし、よこ糸を一色で織り上げたもの。

このほかにも玉虫甲斐絹、無地甲斐絹、解し甲斐絹、格子甲斐絹など、様々な種類の甲斐絹が存在します。

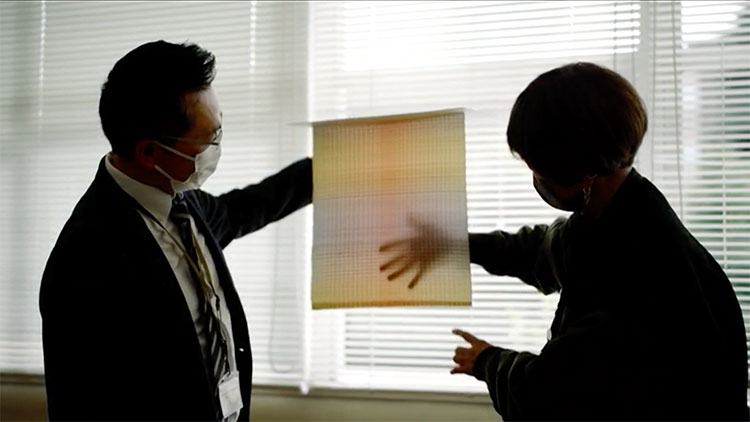

甲斐絹の魅力−薄さと軽さ

甲斐絹は、絹糸をほとんど撚らずに、織り上げる前に糸を染め、平織りで高密度に織り上げる点が特徴です。撚らない糸を使うということは、ある程度の強度を必要とする機械織ができないということ。だからこそ生まれる独特の光沢と手触り、透けるほどの薄さと繊細さがあります。「甲斐絹を現代に再現するのは、技術的には可能かもしれない。一方で、それを産業として成立させるのは難しいのだろう」と柴田さんは言います。だからこそ、甲斐絹の魅力を伝えたい、〈デザインの宝物として残したい〉という思いが湧いてくるのだそう。

甲斐絹を光に透かすとその薄さが際立つ

たて糸とよこ糸だけで〈多レイヤー〉のように見せる不思議

具象的な模様の「絵甲斐絹」は、織機にセットされているたて糸の部分に、型紙か手描きで模様を描いてから織り、模様部分を織り終えたら、その次の部分に絵付けをして織り進めるという作業を繰り返して完成します。この工程を経た布の模様は複数の層が重なっているように見えます。「布という平面に広がる奥行きが、まさに無限のよう」と柴田さんは驚きます。一方で「農地に恵まれず、絹糸という限られた資源に活路を見出そうとする思いが、模様の表現に工夫を凝らして付加値値をつけることにつながったのでは」と独自の発展の理由を考えます。

絵甲斐絹の見本

山梨県産業技術センター/富士技術支援センター

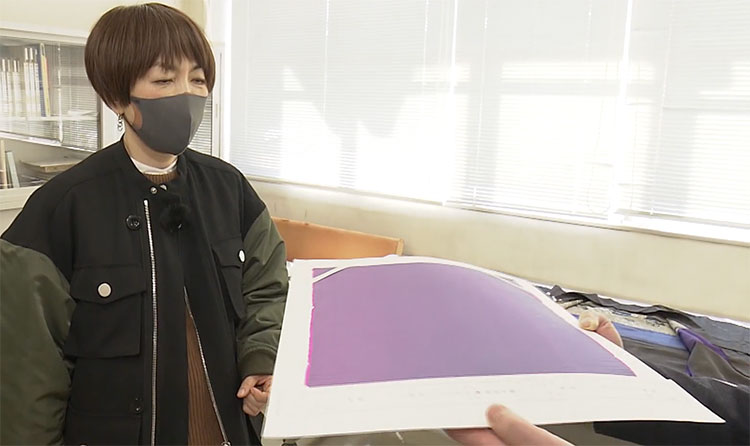

光の当たり方で色が変化する色甲斐絹

絵甲斐絹の複雑さに驚く柴田さん

〈外国の生地への憧れ〉から創り出した色や柄

柴田さんがリサーチに訪れた山梨県産業技術センターには、海外の布見本が多数保管されています。明治時代にヨーロッパから日本に入ってきたもので、これを基に、職人たちが海外の先端技術とデザインを学んだと考えられています。収められている布には、甲斐絹の模様や色合いを彷彿させるものがいくつもあります。「甲斐絹は、突然理由もなく生まれたのではない。その場所に古くからの織物の技術があり、その職人たちが外国から入ってきた織物に憧れ、新しさを取り入れようとしたからこそ生まれた」と柴田さんは甲斐絹のルーツに思いを馳せます。

海外の布見本

山梨県産業技術センター/富士技術支援センター

どこに行けばこのデザインの宝物に会える?

柴田文江 (プロダクトデザイナー)

「甲斐絹」千年続く織物 郡内織物のルーツ(富士吉田/山梨県)

DESIGN MUSEUM JAPAN展 集めてつなごう 日本のデザイン

国立新美術館 2022年

甲斐絹ミュージアム

山梨県の伝統織物である「甲斐絹」をPRするため、山梨県産業技術センター富士技術支援センターが管理・運営するサイト